После санкций об «Азбуке вкуса», в которой доля продуктового импорта достигает 60%, вспоминают чаще всего. Один из ее основателей Максим Кощеенко рассказал о том, как ему удалось построить самую западную сеть, где улыбаются на кассе, и провел ревизию корзинок ее покупателей.

Санкции

Роспотребнадзор и раньше вводил запреты на те категории товаров, которые являются важнейшей частью вашего бизнеса, – испанский хамон, австралийское мясо… Насколько эти запреты были оправданны?

Насколько эти меры вынужденные, мне трудно сказать, но, вероятно, если решения принимаются, они продиктованы определенным прагматизмом. Конечно, для торговой сети это создает дополнительные сложности: если исчезает продукт, к которому привыкли наши покупатели, то нам приходится оперативно искать то, чем этот товар можно заменить. Но опять-таки все мы играем по общероссийским правилам.

Ну а конкретно для «Азбуки вкуса» что все это означает?

Даже при таких обстоятельствах мы все равно найдем на рынке то, что будет являться лучшим в данной категории. Найдем помидоры, собранные вручную в небольших хозяйствах где-нибудь в Азербайджане, которые будут выгодно отличать ассортимент «Азбуки вкуса» от ассортимента других магазинов. Да, мы с сожалением будем констатировать, что у нас нет французских или сицилийских томатов, но мы сделаем все возможное, чтобы найти достойную замену. Мы и раньше много усилий вкладывали в партнерство с российскими фермерами, от которых получаем мясо-молочную продукцию, овощи. Конечно, сейчас мы пойдем на дополнительные издержки, чтобы начать работу с новыми поставщиками и выстроить новые логистические цепочки. Нам важно добиться соответствия всей представленной продукции нашим стандартам качества и упаковки… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках сложившейся ситуации предоставить лучший выбор.

С чего начинается «Азбука»

«Азбука вкуса» – пример бизнеса, который возник из пустоты. Вы, закончив иняз в конце 1980-х, с чем столкнулись? Какие были перспективы?

Тогда не было возможности думать, строить какие-то долгосрочные планы. Мы в тот момент решали конкретные задачи – выживания и зарабатывания на жизнь, потому что у меня, допустим, была уже и семья, и ребенок, и нужно было что-то приносить в дом. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления – что-то купить и перепродать.

Через фарцу тоже прошли?

Нет-нет, с иностранцами не успели пообщаться. Это были какие-то мелкие перепродажи партий товара. Любая мелочовка: и зажигалки, и футболки, и ботинки, и алкоголь, который уже начали завозить. Спирт Royal в том числе.

И все это было в палатке в Столешниковом переулке?

В Столешниковом нельзя было ставить палатки. Там у нас были столики, с которых продавался товар. В центре тогда существовало несколько мест, где можно было такую торговлю наладить, потому что через них шел какой-то человеческий поток, ну и чувствовалась определенная безопасность.

То есть вы про рэкет говорите?

Ну да.

Какое было распределение функций между четырьмя отцами-основателями «Азбуки вкуса»?

Оно сложилось стихийно в силу особенностей характеров. Сергей Верещагин – очень хороший организатор. Он как локомотив – выдвигал идею и мог собрать вокруг нее людей, построить агрессивный план ее реализации. Я мог достаточно долго и методично ее реализовывать. Олег Лыткин – очень системный человек с глобальным взглядом на оценку всех событий. Он помогал принимать взвешенные решения плюс отвечал за всю информационную систему нашей компании – он фактически был одним из пионеров среди тех, кто в Москве внедрял штрихкоды и электронное оборудование. Олег Трыкин за любую работу брался, во всем был помощником – без него никакая тяжелая задача не решалась.

Лихие 90-е в массовом сознании ассоциируются в первую очередь с тяжелыми задачами…

Очень много было ситуаций, когда мы понимали, что если не переживем, не перекрутимся еще неделю, то все потеряем. Стандартной неприятностью в 90-х были ночные грабежи, когда всю выручку забирали или товар, а иногда и саму палатку крали. Мы срывались с места, пытались решать вопросы, возвращать украденные палатки. Пару раз брали в кредит большие деньги на развитие, и вернуть их было нереально трудно – возвращали уже суммы, большие в разы: никто не мог предвидеть «черные пятницы» и бешеный курс валют.

А ваш стартовый капитал появился в складчину?

Ну конечно. Нам немножко помогли товарищи, с которыми мы до сих пор общаемся и дружим. Но это были деньги в районе трех-пяти тысяч долларов. Не было каких-то глобальных капиталов, на которые мы могли построить структуру, нанять людей, транспорт. Все делали сами. И за прилавком сидели.

Неужели у вас не осталось никаких захватывающих воспоминаний от того времени? Вот с какой сцены начнется фильм про историю «Азбуки вкуса», если кто-нибудь возьмется его снимать?

У меня нет ностальгии… И, наверное, у моих партнеров тоже нет никакого ореола романтики. Это была очень энергичная и ресурсоемкая деятельность, которая требовала большого напряжения, и я думаю, что у многих не получилось, потому что они были недостаточно последовательны. А у нас все вышло, потому что мы долбили и долбили в одно и то же место, перешагивая через собственные стрессы. Все были молодые, энергичные, азартные.

Как получилось, что ваши палатки, появившиеся после столиков в Столешниковом переулке, стали специализироваться на деликатесах и дорогих продуктах?

Было несколько точек на Кутузовском и на Ленинском. Их было разное количество в разное время, но максимально – штук восемь. Специализацию задало расположение: потребности Кутузовского и Ленинского проспекта – они все-таки в верхнем сегменте. Конкуренция, конечно, была, но это был рынок продавца: кто мог достать товар и предложить его быстрее, тот и выигрывал. Дистрибьюторов не было, но существовали мелкооптовые склады.

А что повлияло на то, какой стала «Азбука вкуса», когда вы начали переходить из палаток в формат супермаркетов в 1997 году? В «Березке» вы, например, бывали?

Я несколько раз посещал «Березки», но не могу сказать, что это на меня повлияло. Наверное, заграничные магазины – в Италии и Франции – нас вдохновили. Вот две страны, супермаркеты которых мы изучали, и мы понимали, что это клево и что было бы здорово сделать такие же в Москве. Реализация шла тяжело – первый небольшой магазин на Валовой не сразу нашел своего покупателя. Первыми пришли местные жители с «Павелецкой», которые заметили непонятную стройку. Потом все-таки необычный дизайн привлек к себе внимание и начали заходить проезжавшие мимо автомобилисты. Часто брали водку, чтобы залить в омыватель, – цена водки Absolut была соизмерима с ценой на какую-нибудь жидкость, а жидкости было не достать.

А какие продукты первыми оказались в «Азбуке вкуса»? В каких категориях вы можете назвать себя первопроходцами в Москве?

Мы делали акцент на хорошем алкоголе, потому что это была самая востребованная и выгодная категория. Мы рассчитывали на модель покупок такого гостинично-подарочного типа, то есть не продукты на каждый день. Кондитерка, дорогие консервы, хорошие фрукты…

Такой магазин для похода к любовнице.

Можно и так сказать. Мы старались собрать самое лучшее, это желание осталось и в современной «Азбуке вкуса». Но критерием часто выступала сама возможность достать что-то, привезти и сохранить. Места для хранения товара мы еще не нашли, и проблемы логистики решались с помощью автомобиля «москвич» со снятыми сиденьями. А продукты мы не могли позволить себе дегустировать – это было дорого.

То есть вы хотите сказать, что не были клиентами собственного супермаркета?

Не были. Не было ощущения, что «Азбука вкуса» – это магазин для меня. У нас доход ограничивался 500 долларами в месяц. Ну да, мы могли позволить себе пить сок, когда большая часть населения города пила воду из-под крана. Но это не было каким-то богатством, роскошью…

Наценка и новые форматы

А вы по-прежнему формулируете образ своего покупателя как человека зажиточного? Изменился ли портрет человека, на которого вы работаете?

Это средний класс и более обеспеченные люди. Мы хотим, чтобы покупателям было комфортно набирать полную корзину. Комфортно и экономически оправданно. У кого-то при меньшем доходе есть желание обеспечивать себя более качественными продуктами. Другие, зарабатывая достаточно, рассматривают еду в качестве удовлетворения потребностей, как элементарную энергетическую подпитку.

Главная претензия, которую высказывают в отношении «Азбуки», – это дикая наценка. То есть в вашем супермаркете представлен примерно тот же товар, что в западноевропейских магазинах, но в Москве это все стоит на 300–400% дороже.

Ну не 300–400%. Я думаю, реальная разница где-то 200–250%. Но она обусловлена не жадностью «Азбуки вкуса», а стоимостью усилий, которые необходимо предпринять, чтобы этот товар оказался на полке. Сейчас при количестве магазинов, приближающемся к сотне, и аудитории порядка миллиона человек нельзя говорить об «Азбуке вкуса» как о премиальном супермаркете. В любом городе есть необходимость в удовлетворении целого спектра потребностей по категориям. Если мы хотим делать сбалансированное предложение, то рано или поздно наш супермаркет будет похож на супермаркет любого мегаполиса. Мы идем от потребности. То, что у нас продается, – это не то, что Максим Кощеенко хочет есть или какой-то топ-менеджер. Сейчас покупатели говорят нам: продавайте то, продавайте это. Спрос покупателей определяет цену. В противном случае невозможно расширять сеть.

В Москве есть запрос на квадратные арбузы? На американскую черешню за 1500 р.?

Квадратные арбузы – это фишка, демонстрация возможностей японского сельского хозяйства. Желание отвлечь покупателей от повседневности, это хохма. В этой категории мы не пытаемся сделать какую-то выручку – это просто наше желание повеселить публику.

Вы сейчас собираетесь запускать две новые розничные сети – «АВ Daily» (до 200 мини-маркетов в Москве и Петербурге в ближайшие 5 лет с расширенным отделом кулинарии и готовых блюд. – Прим. ред.)

и сеть крупных супермаркетов «АВ Маркет» (не менее 35 магазинов за 5 лет в Москве и области, первый откроется в сентябре в Ступино. – Прим. ред.) Ее вы строите на основе купленной вами франчайзи SPAR. В плане вашего базового формата город уже насыщен?

Удобно иметь рядом с домом либо офисом магазин-кулинарию – отсюда и родились «АВ Daily». Что касается «Маркетов», мы понимаем, что «Азбука вкуса» – это магазины центра города, сравнительно небольшого размера и с высокими накладными расходами. Однако, чтобы удовлетворить потребности более широкого круга покупателей, нужно менять подход. Силы и амбиции сделать это есть. Поэтому мы будем развивать большой формат – демократичные супермаркеты с залом от 2000 кв. м с большой долей свежего продукта, с концепцией рынка…

А что такое концепция рынка?

Нам бы хотелось перенести то специфическое ощущение, за которым люди ходят на рынок. Возможность общения, желание, чтобы тебя узнавали, чтобы с тобой вели диалог, чтобы ты мог диктовать свои цены…

Там торговаться, что ли, можно будет?

В конце концов да.

А как это юридически можно будет сделать?

Мы пока думаем, как это реализовать, но важно, что на уровне восприятия мы бы хотели именно такого эффекта добиться.

А за счет чего? У «Азбуки» есть какой-то технологический секрет? Вы как-то особым образом готовите персонал?

У нас есть тренинговый центр, через который все должны пройти: минимум две недели люди обучаются, впитывают в себя ценности «Азбуки вкуса», понимают для себя, готовы ли они.

Москва все больше становится похожей на западный город, но единственную проблему пока тут не получается преодолеть – это жуткий сервис, хамство охранников. Вы как-то свой персонал насильно заставляете улыбаться?

Наши главные ценности – это дружелюбие и желание помочь. А дружелюбие без улыбки и без приветствий невозможно. Это достаточно легко для людей, если они разделяют наши взгляды на жизнь. Но в целом я бы не сказал, что в Москве сейчас сервис хуже, чем в каких-то европейских городах. Может, мне просто везет.

Кто выбирает продукты

Была информация о том, что в связи с присоединением Крыма власти дали негласные наказы руководителям сетей о том, чтобы они расширяли линейку крымской продукции. Упоминалась и «Азбука вкуса» – вы можете подтвердить это?

Я честно не знаю, было ли какое-то общение на тему поставок крымских вин в нашу сеть, но сильно в этом сомневаюсь. Мы давно торгуем крымскими винами, и грузинские у нас были, пока их не запретили. Сейчас они вновь появились. Опять-таки наличие того или иного товара на полках «Азбуки вкуса» диктует покупатель. В стране такая ситуация, что спрос на крымские вина есть, и, конечно, мы первые с удовольствием их предоставим.

Вы хотите сказать, что «Азбука вкуса» никогда не формировала потребительские предпочтения? Например, вот эти ваши полочки с необычными напитками… Это, собственно, «Азбукино» изобретение – такой частично навязанный москвичам интерес ко всяким странным жидкостям.

Ну отчасти да, мы можем экспериментировать, и это как раз в ДНК нашей культуры. Но решения принимаются по результатам: если наши усилия по продвижению той или иной группы товаров не нашли отклика со стороны покупателей, мы меняем этот товар. Была огромная масса выведенных после тестового периода продуктов. У нас в политике заложена необходимость обновления ассортимента. То есть примерно 10% регулярно обновляется. Это могут быть и какие-то сопутствующие товары, и колбасы с ветчинами, и новые варианты сосисок-сарделек другой формы и другого вкуса, который виделся производителю революционным и многообещающим. Круглые, например, сардельки – не пошли. И напитков огромное количество: разных морсов, тоников и энергетиков.

А то, что в «Азбуке» всегда было много японских продуктов, объясняется тем, что ваш гендиректор Владимир Садовин долгое время учился в Японии?

Безусловно. «Роль личности в истории» в таком проекте, как «Азбука вкуса», имеет место быть. Но наряду с этим японские продукты органично вписываются в идеологию «Азбуки вкуса» из-за того, что они сделаны в культуре, близкой к тем ценностям, которые мы исповедуем. В Японии к еде относятся не как к источнику насыщения. Там еда – это искусство. Ну и, конечно, мы стремимся к эксклюзиву, хотим предлагать то, что бы выделяло «Азбуку вкуса» среди других операторов.

Вы можете сказать, как почти за 20 лет, что вы занимаетесь ретейлом, изменился московский покупатель. Можно сказать, что у людей как-то выправились вкусы?

Все-таки раньше москвичи искали что-то, дававшее им возможность насытиться, это была основная задача. А сейчас – сделать из процесса насыщения некий приятный для себя процесс. Даже если они едят дома, то хотят видеть хорошие, качественные продукты, хорошую упаковку, бренды, заслуживающие доверия.

А как вы считаете, насколько «Азбука вкуса» вписалась в новую Москву?

Это вообще предмет моей гордости и моих коллег, потому что мы видим, что «Азбука» стала частью города. У нас слоган – «Мир, который нам нравится». Но, я думаю, в скором времени мы будем говорить о том, что мы делаем мир таким, чтобы он нам нравился, и мы формируем тот микромир вокруг себя, который мы хотим видеть. Да, мы оказываем большое влияние на город и на улицы, к нашему сервису привыкают горожане. Это все создает очень радостную атмосферу. Предлагая хороший продукт, сервис, условия покупки, мы улучшаем жизнь. И, конечно, в этом мы тоже видим свою миссию.

А есть ли сейчас возможность, что все это прекрасное будет все-таки немножко подешевле и подоступнее?

Человек со средним доходом может покупать базовые продукты в «Азбуке вкуса». Он, наверное, не будет покупать разного рода изыски – ветчины, деликатесные овощи-фрукты, но базовая корзина абсолютно доступна. Мы никогда не стремились стать магазином-дискаунтером, где основной акцент сдвинут на цены. Дискаунтер – замечательный формат, современный, очень эффективный и очень нужный, но мы в этом не специалисты, у нас идеология другая. Нам не очень интересно заниматься моделью, где решающий фактор – это цена. Если люди наш продукт потребляют с удовольствием – значит, наша задача выполнена.

Филипп Миронов, Анастасия Шашкова, «Афиша. Город»

Покупатели и их покупки в «Азбуке вкуса»

|

Михаил: «Хамона не будет у меня теперь, австралийского рибая, с французским сыром придется попрощаться. Буду покупать то же самое на рынке. Там же, где сейчас продают сыры, которые не поставляют в Россию, такие как бавария-блю и камбоцола, их не поставляют официально уже 2 года»

|

Белуга горячего копчения, «Рума», Россия. Клубника, Испания. Семга слабосоленая, «Городской супермаркет», Россия

|

|

Ольга Ивановна: «Когда увидела список, поняла, что мне будет не хватать сыров – голландских, французских, финских. Я отношусь к этому положительно, потому что как к нам, так и мы к ним. Ничего, немножко пострадаем и привыкнем. Пусть развивают наше сельское хозяйство. Я патриот»

|

Минеральная вода «Боржоми», Грузия. Молоко «Можайское», Россия. Йогурт «Клубника», «Ростагрокомплекс», Россия. Паштет из мяса дикого кабана, Polca, Бельгия. Ватрушка от шеф-пекаря «АВ» с творогом, «Городской супермаркет», Россия. Шоколадные конфеты, «Красный Октябрь», Россия. Плетенка с творогом, Schulstad, Дания

|

|

Владимир: «Вы анекдот про белорусские устрицы слышали уже? Так вот, устрицы теперь будут просто белорусские. Сейчас купил сметану Valio, а потом будет «Домик в деревне». Если воды минеральной не будет, тогда да, но к ней же санкции не относятся. А из того, что есть, мне по большому счету все равно»

|

Вода Mattoni, Чехия. Сметана Valio, Финляндия. Йогуртовый напиток «Слобода», Россия. Сосиски сливочные, «Велком», Россия. Багет, «Городской супермаркет», Россия

|

|

Андрей: «Да бог с ним, буду не Valio покупать. Реакция Запада была смешной, как они сразу запаниковали, забегали, премьер-министр Латвии сразу вернулся из отпуска и начал какие-то заявления делать. Все это смешно, но в жизни все временно. И это тоже»

|

Голубика Invest Fruits, Польша. Кедровые орехи, ИП Самохина Е.Н., Россия. Йогурт Gefilus, Valio, Эстония. Белое сухое вино Cecu d’la Biunda Roero Arneis, Италия. Молоко «Рузское», Россия

|

|

Ассам: «Покупаю молочное, фрукты, мюсли, салаты, полуфабрикаты здешние люблю. Моя жизнь не сильно изменится. Молоко и так наше пью, а фрукты буду покупать российские. Я за рубеж часто езжу, там восполню недостаток витаминов»

|

Мюсли Granola Moonflake, Великобритания. Молоко «Рузское», Россия. Консервы для кошек Petreet, Таиланд. Орехи Seeberger, Германия. Смесь «Ройял», «Термер», Россия

|

|

Георгий: «Я жил на мороженом за 7 копеек, ну появится вместо Mövenpick какая-то гадость. Я, например, уже скучаю по некоторым продуктам. Не будет если нормального мяса – будет плохо. Сырный соус не запретили, и слава богу. Вообще, это очень глупо. Мир един, и так противопоставлять себя всему миру неправильно»

|

Йогурт Landliebe, FrieslandCampina, Германия. Вырезка из телятины Ekro, Нидерланды. Соевый соус Yamasa, Япония. Мороженое Mövenpick, Швейцария. Сардельки датские, «Ле Бон Гу», Россия

|

|

Мария: «Если это затянется, будет ужасно, так как из российских продуктов я практически ничего не покупаю. Мясо не ем, без мороженого можно прожить (есть мороженица), но итальянских сыров и фруктов мне будет не хватать. Это направлено против обычных российских людей – чиновники как ели вкусно, так и будут»

|

Оливки зеленые Casa Rinaldi (GGG), Италия. Йогурт Landliebe, FrieslandCampina, Германия. Нутелла, Ferrero, Италия. Сыр халуми Charalambides Christis Ltd., Кипр. Перепелиные яйца, Угличская птицефабрика, Россия. Сидр сухой L’Hermitière, Cidrerie traditionnelle du perche normandie tronas, Франция

|

Фотографии: Нина Фролова

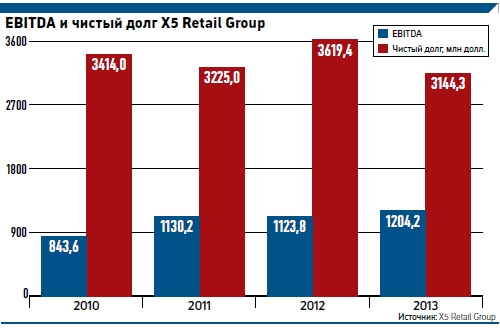

Лидер российского рынка розничной торговли компания X5 Retail Group и лидеры рынка дистанционной торговли, входящие в группу компаний под брендом LEOMAX, запускают в России новое направление продаж: «Уникальные ТВ-товары в ритейле».

Лидер российского рынка розничной торговли компания X5 Retail Group и лидеры рынка дистанционной торговли, входящие в группу компаний под брендом LEOMAX, запускают в России новое направление продаж: «Уникальные ТВ-товары в ритейле».